JASON KEHE Los únicos que no están en absoluto de acuerdo son, bueno, los científicos. Tienen que superarlo y unirse a la diversión.

La mejor teoría que tienen los físicos sobre el nacimiento del universo no tiene sentido. Dice así: En el principio -el principio más verosímil- hay algo llamado espuma cuántica. Apenas está ahí, y ni siquiera puede decirse que ocupe espacio, porque todavía no existe el espacio. O el tiempo. Así que, aunque esté hirviendo, burbujeando, fluctuando, como tiende a hacer la espuma, no lo hace en ningún tipo de orden temporal de esto-antes-allá. Simplemente es, todo a la vez, indeterminado e imperturbable. Hasta que deja de serlo. Algo estalla en la forma correcta, y de esa infinitesimal bolsa de inestabilidad, todo el universo estalla a lo grande. Instantáneamente. Como, en un zumbido que excede la velocidad de la luz.

¿Imposible, dices? No exactamente. Como ha señalado el físico de partículas italiano Guido Tonelli, es posible ir más rápido que la luz. Sólo hay que imaginar que el espacio-tiempo, y los límites relativistas que impone, aún no existen. Muy fácil. Además, la teoría no tiene sentido ni siquiera por eso. No tiene sentido por la misma razón por la que todos los mitos de la creación desde los albores de la creación no tienen sentido: No hay una explicación causal. ¿Qué, es decir, hizo que ocurriera en primer lugar?

Tonelli, en su libro Génesis: The Story of How Everything Began(Génesis: La historia de cómo empezó todo), llama al «eso» que lo hizo posible el inflatón. Es la misteriosa cosa/campo/partícula/lo que sea que pone en marcha el motor de la inflación cósmica. (Pensaron que podría ser el bosón de Higgs, pero no lo es. La verdadera partícula de Dios sigue ahí fuera). Imagínese, dice Tonelli, a un esquiador bajando una montaña, que se detiene un poco en una depresión de la ladera. Esa depresión, la caída inesperada o el hipo en el camino ordenado de las cosas, es la interrupción inducida por el inflatón en la espuma de la que surge de repente todo el universo conocido, y toda la materia y energía que necesitaría para crear estrellas y planetas y conciencia y nosotros. Pero, de nuevo, surge la misma pregunta: ¿Qué hizo que el inflatón hiciera la inmersión?

No tiene sentido… hasta que te imaginas otra cosa. No te imagines una ladera nevada; es demasiado pasiva. Imagina, en cambio, a alguien sentado en un escritorio. Primero, arranca su ordenador. Esta es la etapa de la espuma cuántica, el ordenador existe en un estado de anticipación suspendida. Entonces, nuestra persona de escritorio pasa el ratón por un archivo llamado, no sé, UniversoConocido.mov, y hace doble clic. Esta es la aparición del inflatón. Es el pequeño zzzt que lanza el programa.

En otras palabras, sí, y con sinceras disculpas a Tonelli y a la mayoría de sus compañeros físicos, que odian cuando alguien sugiere esto: La única explicación para la vida, el universo y todo lo que tiene sentido, a la luz de la mecánica cuántica, a la luz de la observación, a la luz de la luz y de algo más rápido que la luz, es que estamos viviendo dentro de un superordenador. Es que estamos viviendo, todos nosotros, y siempre, en una simulación.

Para que una idea descabellada se imponga en la cultura, tienen que ocurrir tres cosas, probablemente en este orden: (1) su introducción no amenazante a las masas, (2) su legitimación por parte de los expertos, y (3) la evidencia abrumadora de sus efectos en el mundo real. En el caso de la llamada hipótesis de la simulación, difícilmente se podría pedir una demostración más clara.

En 1999, se estrenó un trío de películas perturbadoras –Nivel 13, eXistenZ y, por supuesto, The Matrix– que ilustraban la posibilidad de realidades irreales y, por tanto, cumplían la condición (1). Cuatro años más tarde, en 2003, (2) quedó satisfecha cuando el filósofo de Oxford Nick Bostrom concluyó en un artículo muy citado titulado «Are You Living in a Computer Simulation?» (¿Vives en una simulación informática?) que, por Dios, es muy posible que lo hagas.

Son simples probabilidades: dado que la única sociedad que conocemos, la nuestra, está en proceso de simularse a sí misma, a través de videojuegos y realidad virtual y demás, parece probable que cualquier sociedad tecnológica haga lo mismo. Muy bien podrían ser simulaciones hasta el final.

En cuanto a la llegada de (3), la prueba del mundo real de tal cosa, depende de a quién se le pregunte. Para muchos liberales, fue la inimaginable elección, en 2016, de Donald Trump. Para el New Yorker, fue, de forma bastante nebulosa, los Premios de la Academia de 2017, cuando Moonlight se abrió paso como Mejor Película. Para la mayoría de los demás, fue la pandemia de Covid-19, cuya absoluta ridiculez, inutilidad, zozobra e interminabilidad no pudo evitar socavar, a una escala impresionante, cualquier creencia razonable en la estabilidad de nuestra realidad.

Así que, hoy en día, el resultado sobre el terreno es que los teóricos de la simulación son una moneda de diez centavos por docena. Elon Musk es su intrépido líder, pero justo por debajo de él hay castores ansiosos como Neil deGrasse Tyson, que prestan algo parecido a la credibilidad científica a la afirmación de Musk, reforzada por Bostrom, de que «las probabilidades de que estemos en la realidad base» -el mundo original no simulado- son «una entre miles de millones». En cierto modo, es como si se repitiera 1999: El año pasado se estrenaron otras tres películas sobre tipos que se dan cuenta de que el mundo en el que viven no es real: Bliss, Free Guy y Matrix 4. La única diferencia es que ahora hay un montón de gente normal y corriente. La única diferencia ahora es que muchos tipos normales (y casi siempre son tipos) en la «vida real» creen lo mismo. Puedes conocer a un grupo de ellos en el documental A Glitch in the Matrix, que también se estrenó el año pasado. O simplemente puedes encuestar a algunos tipos en la calle. Hace unos meses, uno de los clientes habituales de mi cafetería local, conocido por quedarse más tiempo de lo esperado, me explicó con entusiasmo que cada simulación tiene reglas, y la regla de la nuestra es que sus seres -es decir, nosotros- están motivados principalmente por el miedo. Impresionante.

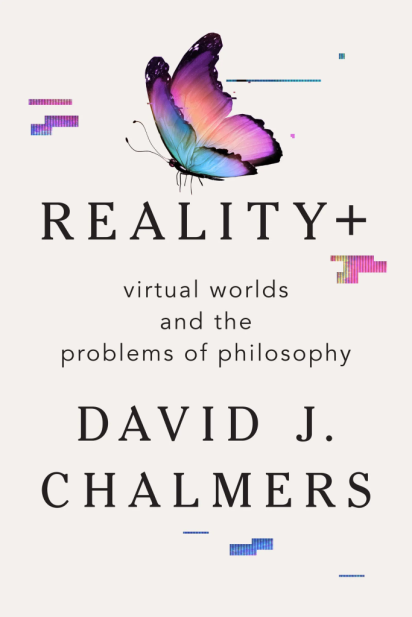

Por si fuera poco, el pasado mes de enero, el tecnofilósofo australiano David Chalmers publicó un libro titulado Reality+: Virtual Worlds and the Problems of Philosophy (Realidad+: Los mundos virtuales y los problemas de la filosofía), cuyo argumento central es que sí: Vivimos en una simulación. O, más exactamente, no podemos saber, estadísticamente hablando, que no vivimos en una simulación -los filósofos son particularmente propensos a la negación plausible de una doble negación. Chalmers tampoco es un bicho raro. Es probablemente lo más parecido a una estrella de rock que tiene el campo de la filosofía, una mente respetada, un conferenciante de TED (¿es eso una chaqueta de cuero?), y un acuñador de frases que los no filósofos podrían incluso conocer, como «el difícil problema de la conciencia» o, para explicar por qué su iPhone se siente como una parte de usted, la «mente extendida». Y su nuevo libro, a pesar de su terrible título, es de lejos la articulación más creíble de la teoría de la simulación hasta la fecha, 500 páginas de posturas y proposiciones filosóficas inmaculadamente trabajadas, plasmadas en una prosa limpia, aunque raramente brillante.

Chalmers parece pensar que su momento no podría ser mejor. Gracias a la pandemia, escribe en la introducción, nuestras vidas ya son bastante virtuales. Así que no es difícil imaginar que se vuelvan más virtuales, a medida que pasa el tiempo y Facebook/Meta hace metástasis, hasta que -dentro de un siglo, predice Chalmers- los mundos de la RV sean indistinguibles del real. Pero él no lo diría así. Para Chalmers, los mundos de RV serán -son- tan «reales» como cualquier mundo, incluido éste. El cual, a su vez, podría ser virtualmente simulado, así que ¿cuál es la diferencia? Una de las formas en que intenta convencerte de ello es apelando a tu comprensión de la realidad. Imagina un árbol, dice. Parece sólido, muy vivo, muy presente, pero como cualquier físico le dirá, a nivel subatómico, es sobre todo espacio vacío. Apenas está ahí. «Poca gente piensa que el mero hecho de que los árboles se basen en procesos cuánticos los hace menos reales», escribe Chalmers. «Creo que ser digital es como ser mecánico cuántico aquí».

Para mí tiene mucho sentido, al igual que para las grandes hordas de mis colegas teóricos de la simulación, pero no para las personas que estudian la composición de la realidad. Los propios físicos, por desgracia, siguen odiándonos.

«Pero esto no tiene sentido», dice el físico teórico italiano Carlo Rovelli. «Quiero decir, ¿por qué el mundo debería ser una simulación?».

Esto es típico de la incredulidad aturdida que reúne la comunidad de físicos cada vez que el tema de la simulación perturba la serenidad erudita de sus cálculos ejemplares. Lisa Randall en Harvard, Sabine Hossenfelder del Instituto de Estudios Avanzados de Frankfurt, David Deutsch en Oxford, Zohar Ringel y Dmitry Kovrizhin, la lista es interminable, y todos ellos hacen versiones del mismo punto: Nuestros cerebros perceptivos «simulan» el mundo que nos rodea, claro, pero no existe una «física digital» o «es a partir de bits»; las cosas del mundo real (es) no provienen de un código (bits). ¡Es tan reduccionista! ¡Tan presentista! ¡Sólo hay que jugar con la termodinámica! O considera los efectos de muchos cuerpos. Incluso Neil deGrasse Tyson se ha alejado, más recientemente, de su metafísica muskiana. (Aunque uno de sus contraargumentos es, hay que decirlo, muy poco técnico. Sencillamente, no cree que los simuladores alienígenas de otras dimensiones del futuro se entretengan con seres tan lentos, mezquinos y cavernícolas como nosotros, del mismo modo que nosotros no nos entretendríamos con el trabajo diario de los cavernícolas de verdad).

De acuerdo, pero, y con el debido respeto a estos indiscutibles genios: Quizá deberían leer sus propios libros. Por ejemplo, el último de Rovelli. En Helgoland: Making Sense of the Quantum Revolution (Helgoland: El sentido de la revolución cuántica), propone lo que él llama la «teoría relacional» de la realidad. Básicamente, nada existe sino en relación con otra cosa. «No hay propiedades fuera de las interacciones», escribe Rovelli. ¿Así que ese árbol de ahí? No está apenas ahí. Si no estás interactuando con él, no se puede decir que esté ahí en absoluto. Bueno, algo está ahí, parece, pero ese algo es sólo y meramente el potencial de interacción. «El mundo es un juego de perspectivas», concluye Rovelli, «un juego de espejos que sólo existen como reflejos de y en los demás».

Fíjate en la palabra que utiliza ahí: juego. La realidad es un juego. ¿Qué tipo de juego? ¿Un videojuego, tal vez? ¿Por qué no? Aunque a Rovelli no le gustaría esta interpretación, ¿no es precisamente así como funcionan los videojuegos? Cuando tu personaje corre por un campo, lo que está detrás de ti o fuera de tu vista -árboles, objetos, enemigos, algo mejor que hacer con tu tiempo- sólo está ahí, significativamente ahí, si te das la vuelta e interactúas con ello. Si no lo haces, el juego no gastará recursos en su representación. No existe, o sólo existe como una posibilidad programada. Los videojuegos, al igual que nuestra realidad, son rovellianamente relacionales.

O volvamos a Tonelli. Cuando los humanos pensaron por primera vez en comparar nuestro pequeño rincón del cosmos con todo el resto, hicieron un descubrimiento notable: Todo se parece y se siente exactamente, casi sospechosamente, igual. «¿Cómo era posible», se pregunta Tonelli en Génesis, «que todos los rincones más remotos del universo, distantes entre sí por miles de millones de años luz, se hubieran puesto de acuerdo entre sí para alcanzar exactamente la misma temperatura precisamente en el momento en que los científicos de un pequeño planeta de un sistema solar anónimo de una galaxia sin importancia habían decidido echar un vistazo a lo que ocurría a su alrededor?» Cielos, ¿tal vez nuestros programadores se apresuraron a rellenar los espacios en blanco de esa manera? Algunos han llegado a sugerir que la velocidad de la luz podría ser «un artefacto de hardware que demuestra que vivimos en un universo simulado».

De hecho, una vez que se empieza a pensar en términos de artefactos de hardware y otras indicaciones y requisitos de la computación, la realidad empieza a parecer cada vez más programada. Hacer que el universo sea homogéneo e isotrópico podría ser una forma inteligente en la que nuestros señores de los simuladores de supercomputación, que requieren velocidades operativas muy superiores a los yottaflops, planearon conservar los recursos. ¿Cuáles podrían ser otras? Para empezar, no debe haber pruebas de civilizaciones alienígenas, ya que son demasiado exigentes para el sistema. Además, a medida que nacen más y más personas, se quiere que haya cada vez menos diferencias entre ellas. Así que deberían vivir en las mismas casas, comprar en las mismas tiendas, comer en los mismos restaurantes de comida rápida, tuitear los mismos pensamientos, hacer los mismos tests de personalidad. Mientras tanto, para hacer aún más espacio, los animales deberían extinguirse, los bosques morir y las megacorporaciones tomar el control. Muy pronto, en esta línea de pensamiento, hasta el último aspecto de la modernidad comienza a brillar con un brillo simulado.

Sobre todo la física cuántica. ¿Un inflatón? Más bien un simulatón. ¿O una «acción espeluznante a distancia», en la que dos partículas alejadas pero «enredadas» se reflejan perfectamente? Está claro que es el ordenador el que reduce a la mitad los requisitos energéticos, del mismo modo que encontrarse con alguien que no ha visto en 15 años en una fiesta al azar en un país extranjero podría ser una prueba del mismo tipo de subrutina de reducción de costes por parte de la maquinaria cósmica. Coincidencias, concurrencias, redundancias: Estas cosas también deben ahorrar mucha energía.

Ante esto, nuestros educados físicos podrían perder por fin la calma y volverse entrópicos con nosotros, enfurecidos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué este tipo de especulación lúdica les indigna tanto, no sólo a ellos, sino a tantas otras personas muy inteligentes, desde filósofos-historiadores como Justin E. H. Smith hasta comentaristas como Nathan J. Robinson? Nunca lo dicen realmente, más allá de descartar la teoría de la simulación como algo ilógico o fuera de lugar, un juguete de los privilegiados, pero uno percibe en su escepticismo un miedo genuino, una falta de voluntad para siquiera considerar la idea, ya que creer que nuestro mundo es falso debe, parecen pensar, ser creer, de manera nihilista, y de una manera que hace una burla de su búsqueda de toda la vida del conocimiento y la comprensión, en nada.

¿O debe hacerlo? En los años transcurridos desde el estreno de la primera película de Matrix, se han dado casos de jóvenes -se conoce al menos uno de ellos en el documental A Glitch in the Matrix– que, creyendo que su mundo no era real, se lanzaron a matar. Es terrible. También es, por supuesto, anómalo, extraño, el tipo de novedad que responde a una necesidad narrativa por parte de ciertos intelectuales encorsetados de culpar a los nuevos medios de comunicación de los peores impulsos de la humanidad. Cualquier idea, por muy buena que sea, puede salir mal, y la hipótesis de la simulación no es diferente.

Por eso David Chalmers escribió Reality+, creo. Algunos lo leerán, cínicamente, como una filosofía de moda y oportunista al servicio de las grandes tecnologías, diseñada para debilitar nuestra decisión de luchar por lo que es real, pero esa es la cuestión: Chalmers cree que todo es real. Si estás en la RV y ves correr a Spot, el Spot virtual no es menos real que un Spot físico. Simplemente es diferente de real. Por ahora, puedes matar a Spot virtual -o a personajes no jugadores de poca monta, o a tu amigo en forma de avatar- sin consecuencias, pero Chalmers no está tan seguro de que debas hacerlo. Si es posible que tu propio mundo, el llamado mundo físico, sea simulado, sigues viviendo con sentido, compasión y (presumiblemente) respetando la ley en él, así que ¿por qué debería cambiar algo la virtualidad de la RV? A fin de cuentas, Reality+ es todo lo contrario a un nihilismo. Es un alegato humano y antiescéptico para aceptar como sagrada cualquier apariencia satisfactoria de la existencia, simulada o no.

La paradoja del «realismo de la simulación» de Chalmers, de hecho, es que, una vez que se abraza, no se sigue de ello un corolario de desencanto de la realidad. Por el contrario, muchos ismos que en los tiempos modernos han sido desechados como místicos y sobrenaturales -dualismo, panpsiquismo, animismo- se encuentran aquí reencantados, imbuidos de una nueva y profunda vitalidad. Nosotros y todo lo que nos rodea no somos menos reales sino, en cierto modo, más reales, animados panpsíquicamente por fuerzas tanto aquí como, dualísticamente, allí, en otro lugar, digamos, arriba. Esta línea de pensamiento se extiende, como ya habrán adivinado, al último ismo de todos, el teísmo, la creencia en un creador, y ¿no es eso todo lo que la teoría de la simulación, en última instancia, es realmente? ¿Una religión con un nuevo nombre tecnológico?

Se ha dicho que la hipótesis de la simulación es el mejor argumento que tenemos los modernos para la existencia de un ser divino. Chalmers está de acuerdo: «Me considero ateo desde que tengo uso de razón», escribe. «Aun así, la hipótesis de la simulación ha hecho que me tome la existencia de un dios más en serio de lo que lo había hecho nunca». Incluso sugiere que Reality+ es su versión de la apuesta de Pascal, prueba de que al menos ha contemplado la idea de un simulador. No es que esté seguro de que un ser así merezca ser adorado. Por lo que sabemos, se trata de un pequeño xeno-niño aporreando el teclado de sus padres, haciéndonos pasar por catástrofes del mismo modo que a los ciudadanos de SimCity.

Pero no es necesario que el simulador sea omnipotente y omnibenevolente para que consideremos la posibilidad de su existencia. Así que está el Antiguo Testamento, donde las catástrofes eran más bien fuego y azufre. Luego, tal vez, el simulador maduró un poco, y se volvió más astuto con la edad en sus métodos de destrucción. En otras palabras, aquí estamos, en 2022, a merced de un precoz dios-simulador adolescente que dirige un experimento con humanos de la Era de los Datos impulsados por el miedo y que se enfrentan a pandemias y al cambio climático y a guerras y a todo tipo de caos socio-político-económico. ¿Podemos sobrevivir?

Como mínimo, es divertido y extrañamente tranquilizador pensar en ello. Al fin y al cabo, Dios creó la luz y la oscuridad. Traducción: El simulador creó 1s y 0s.

De vez en cuando, cuando me siento juguetón, salgo a la calle y tuerzo los ojos, sólo para ver si puedo echar un vistazo rápido a los píxeles que componen esta simulación pura y planetaria que llamamos Tierra. A veces, e incluso cuando estoy completamente sobrio, siento que funciona. Los pequeños cuadrados parecen realmente entrar y salir de la existencia. Otras veces, y sobre todo cuando estoy completamente sobrio, me siento como un completo idiota.

Pero esto es precisamente lo divertido: la incertidumbre. Incluso podría decirse que la incertidumbre heisenbergiana, la indeterminación mecánica cuántica que subyace a nuestra realidad. ¿Es esta cosa que tengo delante la prueba de una simulación? Lo es, no lo es, podría serlo, debe serlo.

A lo largo de la redacción de este ensayo, debo confesar que todo parecía confirmar la verdad de la simulación. Cada coincidencia imposible que experimenté o de la que oí hablar fue una simulación. El desconocido en el café que citó prácticamente al pie de la letra una línea que yo estaba leyendo en un libro: simulado. Cada libro nuevo que cogí, por cierto, fue simulado. En serio, ¿cómo es posible que todos los libros que uno lee, en el curso de la escritura sobre la realidad, sean sobre la realidad de una manera tan fundamental? He pedido muchas veces recomendaciones al viejo y gruñón propietario de mi librería favorita. ¿Por qué, esta vez, sin tener ni idea de en qué estaba trabajando o pensando, me entregó The End of Mr. Y (El fin del señor Y), de la brillante Scarlett Thomas (el título hace un juego de palabras con «el fin del misterio»), en el que la protagonista, una escritora obsesionada con la física (hola), se adentra lentamente en otra dimensión más profunda, parecida a la de los videojuegos (hola)? «Cuando uno mira las ilusiones del mundo», escribe Thomas, en un libro dentro del libro, «sólo ve el mundo. Porque, ¿dónde termina la ilusión?».

Esto, me parece, es lo que los físicos, y los escépticos de la simulación de todo tipo, echan en falta. No la creencia en la simulación, per se, sino la posibilidad irresistible de la misma, la conspiración mágica. No disminuye ni socava su ciencia, sino que, por el contrario, la enriquece y dinamiza. ¿Cuántas personas, generalmente desmotivadas para aprender, encuentran su camino hacia un concepto tan intimidante como, por ejemplo, la indeterminación cuántica por medio del (mucho más acogedor) argumento de la simulación? Supongo que muchos, y los físicos harían bien en no menospreciar ese punto de entrada a su trabajo calificándolo de palabrería, de tonterías, de búsquedas de ciencia ficción de mentes más pequeñas.

Nadie sabe -y probablemente nadie lo sabrá nunca- si este mundo nuestro fue simulado por alguna raza alienígena de dimensiones superiores, y con qué propósito, y en última instancia si nuestros simuladores fueron a su vez simulados. En cierto punto, realmente, los detalles comienzan a parecer irrelevantes. Si gente como Musk, Bostrom y Chalmers se equivocan en algo, es menos en su realismo de la simulación que en lo que podría llamarse su literalismo de la simulación. Están tan preocupados por argumentar la probabilidad exacta de una simulación, sus reglas y lógica y mecanismos, que olvidan el juego intelectual, la experimentación del pensamiento, el hecho de que los seres humanos se han estado preguntando si su mundo era real desde que soñaban. «El origen de toda metafísica», como lo llamó Nietzsche: «Sin el sueño no se habría tenido ocasión de dividir el mundo en dos». La hipótesis de la simulación, despojada de las probabilidades y su confusión con la tecnología, es la hipótesis más antigua del libro.

Así que, después de todo, puede que no esté tan mal tomárselo al pie de la letra. «Quizá la vida comienza en el momento en que sabemos que no la tenemos», piensa un personaje en La Anomalía, de Hervé Le Tellier. Se trata de una popular novela francesa (L’Anomalie) sobre personas que viven en un mundo posiblemente simulado, y que salió a la luz -por supuesto- durante la pandemia. El objetivo del libro, creo, es el mismo que el de Chalmers: argumentar no sólo que se puede vivir con sentido en un mundo simulado, sino que se debe. Que hay que hacerlo. Porque tal vez la bondad es lo que mantiene la simulación en marcha. Tal vez la bondad, y la chispa y serendipia que surge de ella, es lo que mantiene el interés de los simuladores. Porque al final de La Anomalía ocurre lo contrario. Alguien ignora la posibilidad de la esperanza y se entrega a la maldad, a la vil inhumanidad. El resultado es lo más aterrador que se pueda imaginar. Alguien, en algún lugar, en cualquier dimensión que no sea la nuestra, apaga la simulación.

JASON KEHE es redactor jefe y crítico cultural en WIRED, donde se ocupa de la ciencia y la fantasía, las películas en movimiento y la tecnofilosofía. Nacido en California, actualmente ocupa la unidad de derecho interno de una casa en Berkeley.

Todo es vanidad,tenuidad.evanescencia,inmaterialidad,holográfico,virtual.